Trois rééditions pour rendre le patrimoine vivant

L’un date de 1962, l’autre de 1967 et le dernier de 1978…

Qu’est-ce qui pousse les éditeurs d’aujourd’hui à puiser dans le patrimoine, acheter des droits et rééditer des albums anciens ? La démarche interpelle et interroge. Quête de la pépite oubliée, coup de cœur à partager, pari inconsidéré ou devoir de mémoire ? Il y a sans doute un peu de tout ça. Et à l’arrivée un bel objet, particulièrement soigné, qui mérite de s’y attarder.

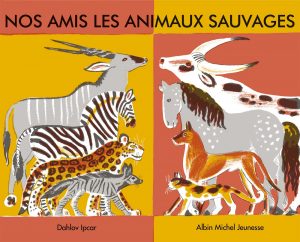

Nos amis les animaux sauvages (1962) de Dahlov Ipcar

Cet album propose une succession de tableaux animaliers, tout en mouvement, dans des tons ocre et orange. Parfois, ils prennent toute la double page. Parfois ce sont deux tableaux en vis à vis et en opposition qui reprennent la thématique du livre : d’un côté des animaux sauvages, de l’autre les mêmes domestiqués.

Le propos est didactique et intemporel (pas besoin de mise à jour), proche du documentaire. Mais les illustrations peuvent aussi se prêter au jeu avec l’enfant. Soit en s’amusant à reconnaître les animaux. Soit en devinant les pays où ils vivent.

Le jour où la vache a éternué (1967) de James Flora

Cet album en est en avance sur son temps. Il combine un charme désuet et une modernité créative. D’un côté un texte qui ne craint pas le nombre de signes et de l’autre une mise en scène ultra-dynamique avec des illustrations drôles qui ne se contentent pas d’illustrer le propos : elles en donnent une interprétation inventive avec moult détails en investissant les pages et en jouant avec le texte qui, du coup, ne tient pas en place.

Quant à l’histoire, elle reprend le principe de l’effet papillon – indémodable – et est nourrie d’une imagination foisonnante pleine de rebondissements. Si l’on excepte la dernière page à la tonalité moralisatrice un peu datée, le reste est un régal, y compris la typographie du titre dans les premières pages annonciatrice de la tonalité de ce titre enjoué (l’auteur-illustrateur américain était directeur artistique chez Columbia Records).

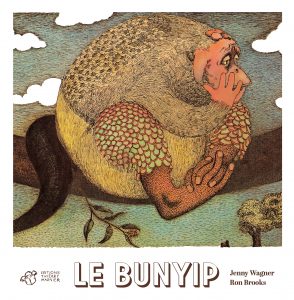

Le Bunyip (1978) de Jenny Wagner et Ron Brooks

L’illustrateur de cet album devait sans doute apprécier l’univers de Maurice Sendack car ce bunyip – une créature de la mythologie aborigène australienne – a un faux air des maxi-monstres de Max. La mise en page aussi s’est inspirée du célèbre album (1963). Les illustrations grandissent, au fil des pages, jusqu’à s’étaler à fond perdu sur la double page du centre du livre. Puis, elles rapetissent jusqu’à reprendre leur taille initiale.

La comparaison s’arrête là car l’histoire n’est pas celle d’un enfant qui se prend pour le roi des maxi-monstres mais d’un monstre qui tente de savoir qui il est. Une quête identitaire qui passe par le perception des autres. À ce jeu-là, l’homme manque singulièrement d’imagination car, pour lui, le bunyip n’existe pas. Le mieux pour la triste créature est de compter sur elle-même pour trouver ses propres réponses… et aider ses semblables à en faire de même !

Est-ce que les jeunes lecteurs du XXIe siècle vont-être sensibles à ces albums au charme désuet ? Et les médiateurs ? En tout cas, il y a quelque chose d’étrange dans l’idée de découvrir, partager et apprécier les mêmes albums que les enfants et les médiateurs des années 1960 et 1970… C’est sans doute pour cela que l’on parle de patrimoine vivant.

No Comment